日前,中國水產科學研究院黃海水產研究所漁業資源生態學團隊在渤海漁業資源多物種協同管理方面取得新進展,成果發表在JCR一區期刊Ocean and Coastal Management上。

多重壓力下,近海漁業種類更替頻繁,并通過營養級聯效應進一步影響漁業資源結構,如何實現漁業資源多物種的協同管理是全球關注的問題。目前,漁業資源生態學研究多集中于捕撈壓力和理化環境等外部因素,忽視了生物相互作用。

團隊以渤海為研究區域,揭示了渤海漁業種類相互作用的復雜機制,開展了基于漁業資源多物種協同管理的探索,發現管控低經濟價值捕食者種類是渤海經濟種類資源恢復的關鍵。該研究首次將生物互作效應量化并融入管理決策,為多魚種漁業管理提供了科學依據。

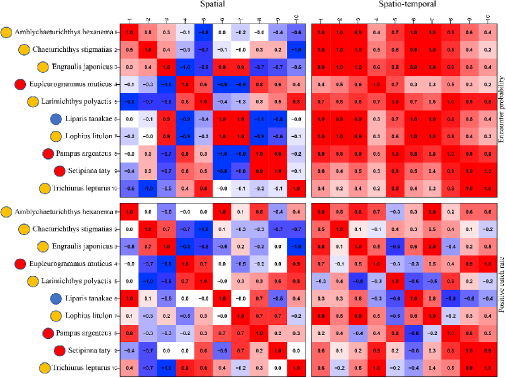

團隊基于渤海10種關鍵魚類10年漁業資源調查數據,構建了多物種時空模型(VAST),研究發現:1)渤海低經濟捕食者種類的雙重角色:細紋獅子魚和黃鮟鱇等低經濟價值捕食者與重要餌料魚鳀呈現顯著空間正相關(熱點區域重疊率達88%以上);并且這些捕食者資源量近年來持續上升,對小黃魚、銀鯧等高經濟價值魚類產生強烈負作用(時空密度負相關系數達-0.8);2)“食物-風險權衡”驅動渤海魚類棲息地分化:小黃魚雖以鳀為主要食物,但需規避捕食者,其分布熱點與鳀顯著分離,這一“生存策略”使得小黃魚種群近年來集中在渤海遼東灣北部及黃河口,而非歷史上的渤海全域分布模式;3)渤海具有不同空間分布的四大類群:模型識別出渤海四類生態功能群,具有明確空間分隔特征,不同類群間棲息地重疊度低,為針對性漁業資源管理奠定基礎。

基于上述發現,團隊提出多物種協同管理框架:1)調控低經濟價值捕食者:在鳀分布熱點區針對性捕撈獅子魚和黃鮟鱇(其最大體長150cm,可探索通過網具尺寸篩選捕獲),減輕其對經濟魚類的壓制效應;2)解耦混合捕撈:根據四大魚群的空間分異,設計分區捕撈策略(如暖水性魚類捕撈區),避免混捕導致的生態連鎖風險;3)休漁期特許捕撈:渤海休漁期間,可開放低經濟價值捕食者種類特許捕撈,既滿足市場需求,又調控低經濟價值捕食者種類數量。

黃海所韓青鵬助理研究員為該論文的第一作者,單秀娟研究員為論文的通訊作者。該研究得到國家自然科學基金、中國博士后科學基金、山東省重點研發項目和中國水產科學研究院黃海水產研究所基本科研業務費資助。

全文鏈接:Ocean and Coastal Management 267, 107739. doi:10.1016/j.ocecoaman.2025.107739

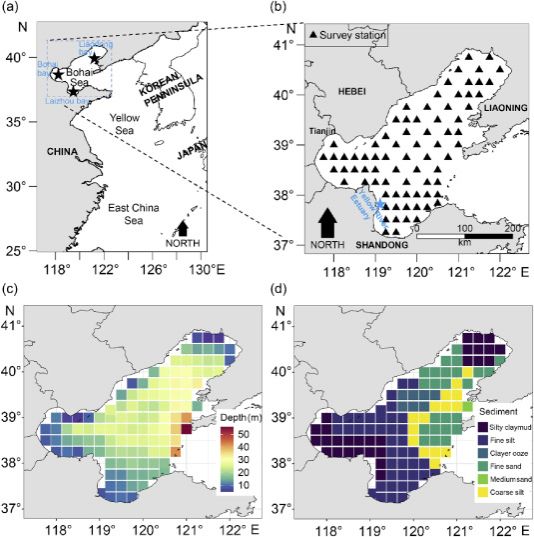

渤海研究區域

物種空間和時空相關性

相遇概率空間變化的3個因子的空間效應和各魚種對各因子的估計載荷