近日,中國水產科學研究院黃海水產研究所漁業環境污染生態學團隊在國際知名期刊《Journal of Hazardous Materials》發表了題為“Potential impact of marine-derived plastisphere as a Vibrio carrier on marine ecosystems: Current status and future perspectives”的綜述論文。

全球微塑料污染日益嚴峻,其對海洋生態系統的潛在影響備受關注。微塑料表面形成的特殊微生物群落——“塑料圈”(Plastisphere),可能成為病原微生物(如病原性弧菌等)的載體,對海洋生態健康和水產養殖安全構成威脅。深入理解微塑料-弧菌的相互作用及其生態風險,對保護海洋環境與人類健康意義重大。

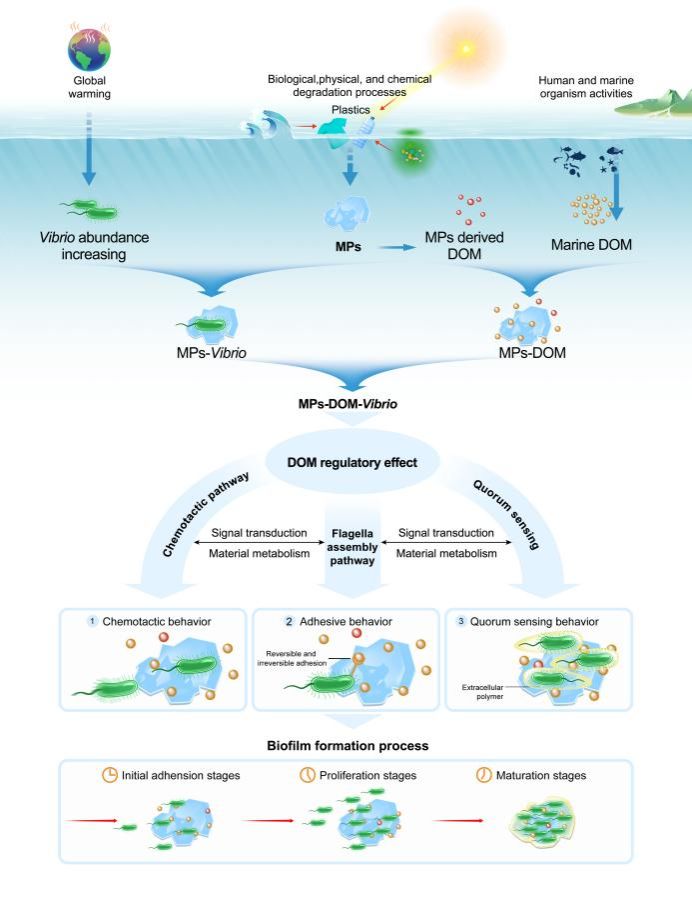

黃海所漁業環境污染生態學團隊長期聚焦微塑料的海洋漁業環境效應研究,十余年來持續深耕,取得了多項創新性發現。本綜述以本團隊海洋微塑料生物膜形成過程以及微塑料與病原性弧菌的相互作用等研究為線索,首次系統歸納了全球范圍內塑料圈中生物膜的形成過程、影響病原性弧菌附著的關鍵因素和傳播擴散機制,以及其對海洋元素循環的影響,還特別強調了微塑料的廣泛分布使得附著其上的病原性弧菌能夠突破地理限制,顯著擴大其生態影響范圍,從而加劇水產養殖病害傳播風險。

該綜述還深入分析了當前研究面臨的挑戰,主要包括:研究方法缺乏標準化導致結果可比性不足,實驗室模擬難以真實反映復雜多變的野外環境,對塑料圈中病原微生物的驗證及其長期生態影響認知有限等。未來亟須開發標準化研究手段,深入揭示微塑料-病原微生物的互作機制及疫病觸發因素,科學評估塑料圈作為病原載體對生態系統特別是水產養殖系統的長期風險,為微塑料污染防控策略和風險管理提供科學支撐。

該論文第一作者為黃海所孫雪梅副研究員,通訊作者為黃海所夏斌研究員和美國馬薩諸塞大學Baoshan Xing教授。挪威工業科技研究院海洋研究所Andrew Booth高級研究員對本文亦有重要貢獻。該研究得到國家自然科學基金、山東省重點研發計劃、山東省泰山學者項目、海水養殖生物育種與可持續產出全國重點實驗室開放課題等資助。

全球海洋塑料監測中發現弧菌的位點和周圍水域生物疫病爆發概況

海洋源和塑料源DOM對微塑料與弧菌互作過程的調控機制

文章鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138927