日前,中國水產科學研究院黃海水產研究所海洋藻類種質創制與利用創新團隊在納米塑料生態毒理領域取得重要突破,相關研究成果發表于《環境科學與技術》。該研究首次揭示了環境相關濃度納米塑料對球形棕囊藻的促進作用,并預測2060年全球海區微塑料污染將導致棕囊藻爆發風險顯著上升。

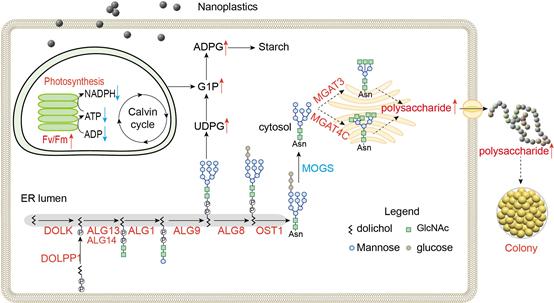

納米塑料促進囊體形成的分子機制。團隊供圖

球形棕囊藻作為引發赤潮的主要藻種之一,其異常增殖常導致海洋生態系統失衡。此前,大多數研究集中在高濃度納米塑料對藻類的生理和分子毒理機制,而忽略了環境相關濃度對赤潮爆發的影響。該團隊首次將研究視角轉向實際海洋環境中0.01-10毫克/升的低濃度納米塑料的影響,填補了這一研究空白。

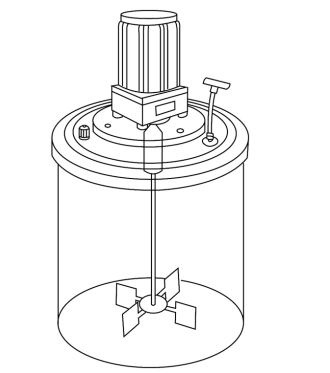

研究團隊自主設計了室內模擬裝置與膠州灣原位培養系統,系統評估了納米塑料對藻類生物量、囊體形成、光合效率及多糖分泌等關鍵生理指標的調控作用,為研究納米塑料對藻類的影響提供了新的方法學參考。

球形棕囊藻室內培養裝置。團隊供圖

膠州灣原位海區實驗。團隊供圖

實驗數據顯示,室內培養時,納米塑料暴露可使球形棕囊藻囊體直徑最大增加接53%,囊體密度最大增加接近76%。這種促進作用與藻細胞多糖合成代謝的激活密切相關——納米塑料處理組胞外多糖含量較對照組顯著升高,而多糖正是囊體結構形成的關鍵基質。

研究團隊通過整合全球4071個海洋微塑料監測數據構建預測模型,結果顯示:忽略其它環境因素的影響,按當前納米塑料污染趨勢,2060年由于全球微塑料污染而導致棕囊藻囊體細胞數量最高增至接近80%,赤潮爆發頻率與規模將顯著增長。

在分子機制層面,轉錄組學分析發現納米塑料暴露導致藻細胞中N-糖原合成相關基因表達顯著增加。能量代謝組學進一步揭示,納米塑料通過上調己糖激酶、磷酸葡萄糖變位酶等關鍵酶活性,顯著增強藻細胞糖酵解途徑通量,促使多糖前體物質UDPG(尿苷二磷酸葡萄糖)的積累。這種代謝重編程為囊體大規模形成提供了物質基礎。

"這項研究突破了傳統毒理學研究的濃度框架,首次在環境真實濃度下揭示納米塑料的生態風險。"論文通訊作者、黃海水產研究所研究員葉乃好指出,"赤潮防控需將納米塑料污染納入監測體系,建議加強近海微塑料治理與藻類動態監測的協同管理。"

團隊已著手開展納米塑料與營養鹽協同作用機制研究,為海洋生態災害預警提供科學依據。

據世界自然基金會報告,全球每年約有800萬噸塑料垃圾進入海洋,其中粒徑小于100nm的納米級塑料因其強穿透性和生物累積性,正成為海洋污染研究的新焦點。本研究首次將納米塑料污染與典型赤潮藻種動態關聯,為評估新型污染物生態效應提供了方法學參考。

論文相關信息:

https://doi.org/10.1021/acs.est.5c02570.