當前,全國疫情防控形勢積極向好,全國各地復工復產精準穩妥推進。3月21日,科技日報記者從廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室獲悉,該實驗室嚴格按照疫情防控標準運行,在積極配合疫情防控工作的同時,科研人員潛心科研,技術行政人員提供全力支撐保障,多個研究方向取得新進展或即將取得重要進展。

作為一種新發現的RNA病毒,新型冠狀病毒的傳播途徑尚不清楚,有現象表明經水傳播也可能是疫情傳播的途徑,給疫情防控提出了新的挑戰。為此,該實驗室微型生物生態學團隊啟動新冠病毒在水環境中的生態學研究、多樣性監測與傳播屬性;為規范醫療污水應急處理、群眾生活用水防護和水環境安全提供科技支撐,也為將來新型冠狀病毒的基礎科研提供參考。

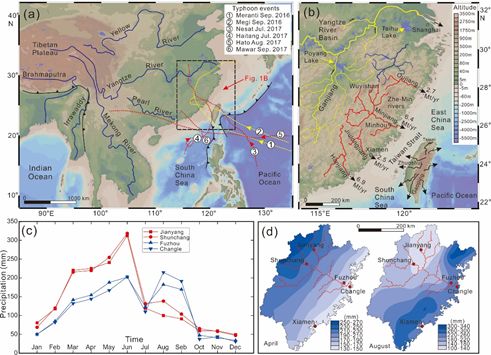

簡星副教授成果研究區背景

此外,在疫期間,這支海洋科學“國家隊”還取得了多項突破性成果。

2月18日,張瑤教授等多個課題組結合多組學分析、生理學實驗、現場原位速率及動力學觀測和模擬,以及生態系統模型,揭示深海兩步硝化過程的耦合機制,量化深海硝化過程對全球海洋碳循環的貢獻,成果發表于《美國科學院院刊》,為深海物質與能量循環研究提供了新的參數,對深入認識深海生物地球化學過程具有重要意義。

2月14日,蔡平河教授課題組首次在定量水平上揭示潮間帶內碳、氮的耦合與傳輸過程存在層次清晰的水平嬗變規律,并對潮汐和波浪的外部驅動產生響應和反饋,形成 “海綿式呼吸”的碳﹑氮交換模態,研究成果發表于《地球化學與宇宙化學學報》。

1月24日,簡星副教授深入研究了氣候變化對亞熱帶構造穩定區的山脈侵蝕、山溪性河流沉積輸運過程及入海沉積物組成的主要控制作用,顯示浙閩河流入海沉積物組成的時空多樣性,強調氣候因子在亞熱帶構造穩定區山脈侵蝕作用、沉積輸運過程中的重要角色,成果發表于地學頂級期刊《地球物理研究通訊》,對地史時期構造-氣候-沉積耦合關系研究有啟示意義。

高樹基教授課題組結合同位素示蹤技術以及溫度調控實驗,發現升溫可直接刺激沉積物反硝化過程N2O的釋放,其溫度響應顯著高于反硝化和厭氧氨氧化過程;相對于厭氧氨氧化過程,反硝化過程具有較高的最適溫度,研究成果已被頂級期刊接收。