7月26日,國際生態(tài)學知名期刊 Global Change Biology 在線發(fā)表了中國水產科學研究院黃海水產研究所海洋藻類種質創(chuàng)制與利用創(chuàng)新團隊牽頭的國際合作研究成果:“Meta-Omics Analysis Reveals Global Distribution of Toxic Pseudo-nitzschia and Enhanced Neurotoxin Production Under Climate Warming”。該研究通過系統(tǒng)野外調查并整合全球海洋多組學數據,首次揭示了有毒硅藻 Pseudo-nitzschia 的全球分布格局,并預測全球變暖背景下其神經毒素產量將顯著增加,為認知氣候變化下海洋浮游生物的演變趨勢與生態(tài)效應提供了基礎數據和理論依據。

擬菱形藻(Pseudo-nitzschia)是典型赤潮硅藻,可產生神經毒素軟骨藻酸(Domoic acid,DA),該毒素通過貝類、魚類捕食等食物鏈富集,對海洋生物和人類的神經系統(tǒng)造成損傷甚至致死。近年來,全球因DA引發(fā)的生態(tài)災害愈發(fā)嚴重,但其產生是否與海洋升溫密切相關,仍缺乏系統(tǒng)的科學認知,從而限制了對擬菱形藻赤潮的有效預測與防控。此外,既往相關研究場景多集中在近岸海域,對該類有毒硅藻在開闊海洋的分布及產毒機制認識不足。

本研究聯(lián)合美國南加州大學、科羅拉多州立大學、俄克拉荷馬州立大學、丹麥奧胡斯大學、法國巴黎高師等多國專家,歷經6年的協(xié)同攻關,取得三方面突破:

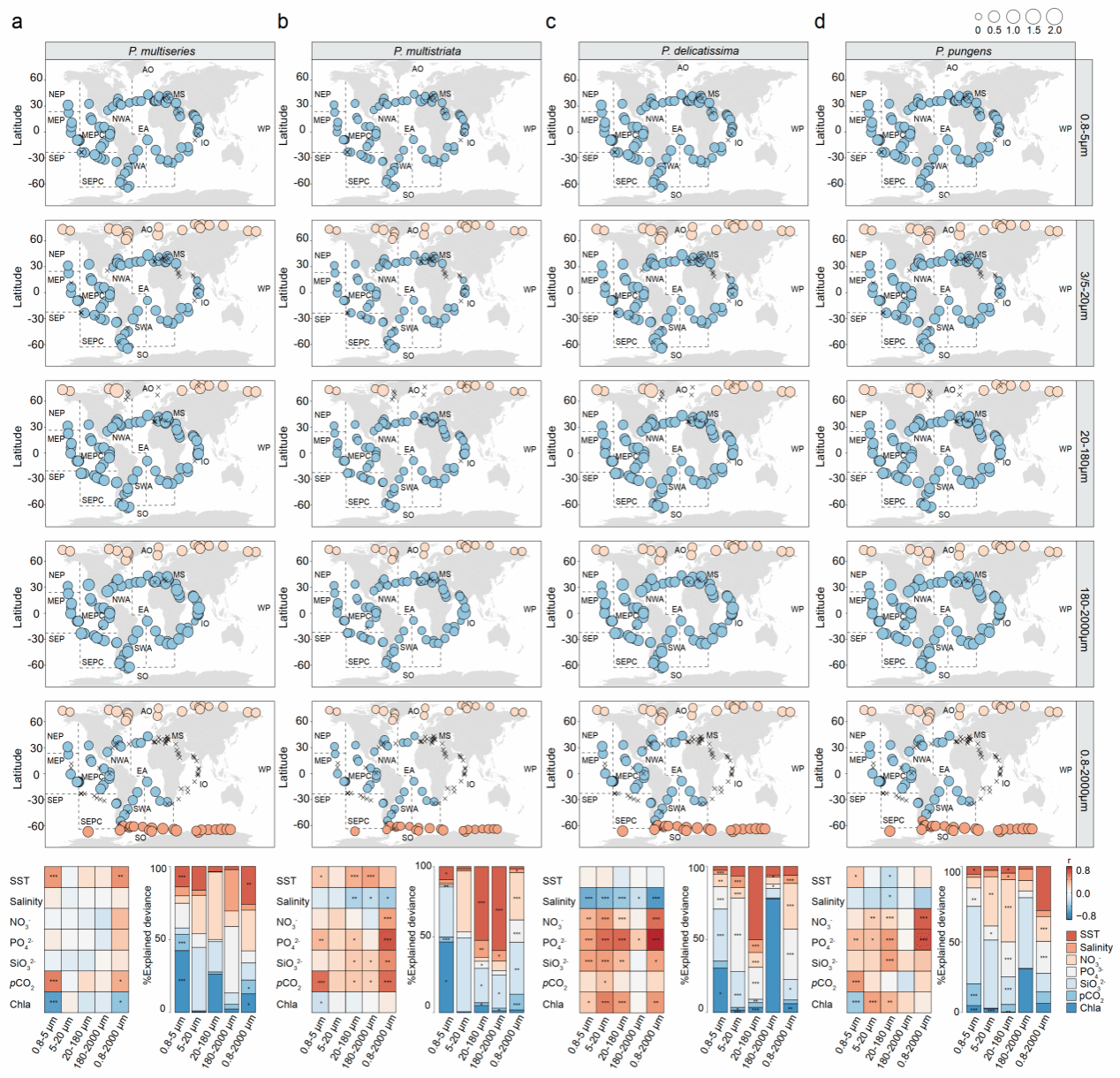

1. 從極地到極地(Pole to Pole):全球性分布

研究完成了中國近海與環(huán)南大洋的資源調查,整合Tara Oceans全球多組學數據,聚焦于四個最具毒性的擬菱形藻種:P. multiseries、P. multistriata、P. delicatissima和P. pungens。結果顯示,四種有毒硅藻不僅存在于傳統(tǒng)沿海高風險區(qū),更廣泛分布于極地、熱帶及其他開闊洋區(qū),突破了以往“毒素型擬菱形藻局限于近岸赤潮區(qū)”的傳統(tǒng)認知。其中,P. multiseries在多個區(qū)域相對豐度最高,展現出極強的生態(tài)適應性。

圖1. 全球宏基因組數據解析擬菱形藻的全球分布格局

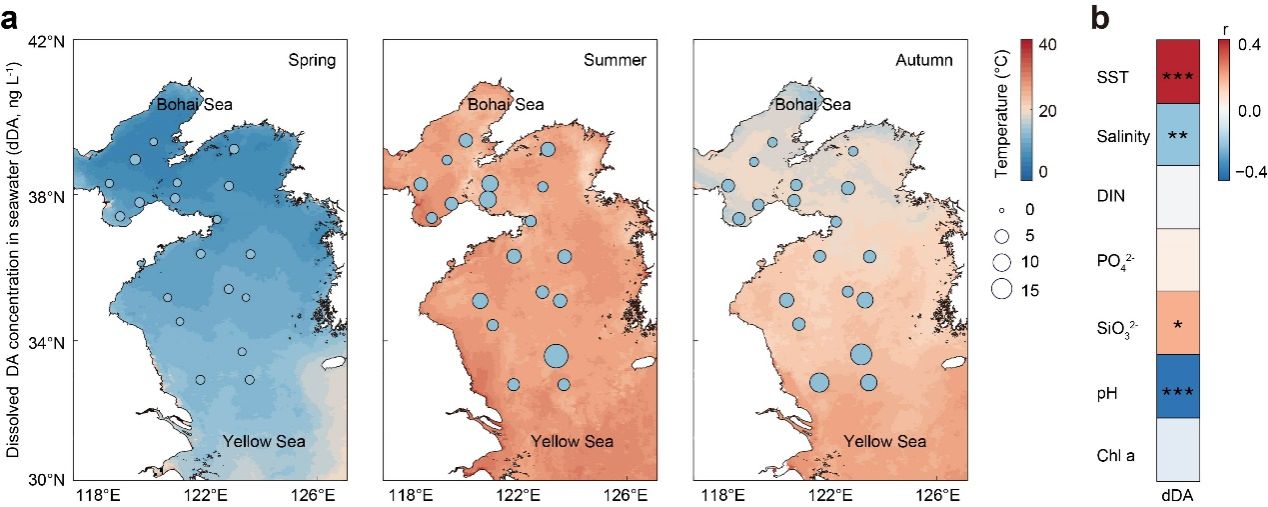

2. 變暖驅動:更高溫度,更多毒素

研究進一步分析了影響其分布與產毒的關鍵因子,發(fā)現海表溫度(SST)是最主要的環(huán)境驅動因子。渤黃海近海調查顯示,溶解態(tài)DA占比超過99.5%,并呈明顯季節(jié)性變化,夏季濃度最高。團隊還對黃海分離的P. multiseries開展了長達 800天的室內多溫度梯度實驗,結果表明其生長速率在20℃條件下最高,而毒素生產效率在30℃時達到峰值,為建立溫度與毒素生產的生物統(tǒng)計模型奠定了基礎。

圖2. 溫度是影響神經毒素水平的主控環(huán)境因素

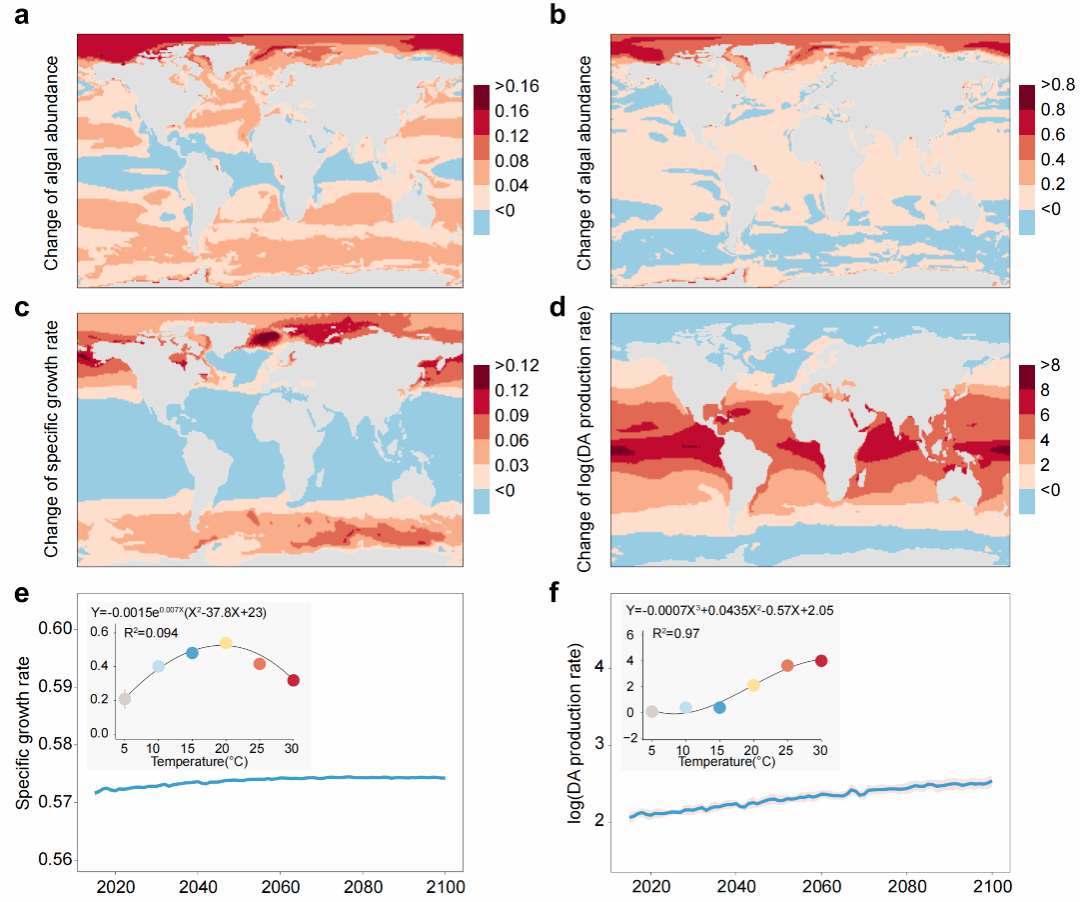

3. 未來預警:本世紀末毒素或增加兩倍

基于實驗室長期培養(yǎng)數據、全球宏組學觀測及氣候環(huán)境因子,研究團隊利用廣義加性模型(GAM)結合CMIP6 中等排放情景(SSP2-4.5)進行預測。結果顯示,到 2100年,P. multiseries的全球豐度將較當前增加約75.4%,其神經毒素生產效率則有望飆升至現水平的2倍。研究提示,未來氣候變暖不僅將顯著提高有毒赤潮發(fā)生的頻率與強度,還可能導致 P. multiseries 分布向高緯度海域擴展,同時在熱帶海域的毒素增幅尤為顯著。模型結果表明,產毒硅藻的空間分布及毒性演變對未來海洋生態(tài)安全和漁業(yè)資源管理構成了重大挑戰(zhàn)。

圖3. SSP2-4.5情景下多列擬菱形藻細胞豐度和產毒效率演變趨勢

黃海所徐東研究員為該論文第一作者,葉乃好研究員、美國南加州大學 David A. Hutchins 教授、廈門大學高光教授為并列通訊作者。研究得到科技部外國專家項目、國家高層次人才特殊支持計劃、國家自然科學基金(渤黃海共享航次計劃)等支持。

全文鏈接: http://dx.doi.org/10.1111/gcb.70384