1月30日,中國水產科學研究院公布了2023年度科學技術獎獲獎項目。由中國水產科學研究院黃海水產研究所關長濤研究員主持完成的“深遠海大型工程化圍欄養殖設施與裝備的創制及應用”成果獲中國水產科學研究院科學技術一等獎,劉慧研究員主持完成的“基于生態系統的海水養殖空間規劃技術創建與集成應用”成果、丁琪副研究員主持完成的“海洋漁業資源限額捕撈關鍵技術研究及應用”成果分別獲中國水產科學研究院科學技術二等獎。

“深遠海大型工程化圍欄養殖設施與裝備的創制及應用”成果由黃海水產研究所與萊州明波水產有限公司共同完成。該成果針對我國深遠海開放海域特殊海況條件及養殖設施大型化與智能化發展需求,采用雙圓環樁基和頂部桁架結構透空設計,突破了鋼樁防腐處理、海上打樁精準定位、側網與海底防逃固定、網衣與鋼樁安全裝配等核心關鍵技術,在萊州灣建成目前國內開放海域圈養水體最大的管樁圍欄1座,周長400m,養殖水體16萬m3,年生產能力1600噸~2000噸,抗風浪能力達到12級;優化設計并建造周長160m、200m多功能養殖圍欄2座,實現了大型圍欄系列化設計與工程化建造;配套研發了魚苗轉運投放、飼料投喂、成魚收獲、物聯網監控等附屬裝備,實現了大型圍欄養殖的自動化與智能化操控管理;構建了斑石鯛陸海接力養殖及許氏平鲉、黃條鰤、半滑舌鰨、梭魚等魚類生態混合養殖新模式,典型示范圍欄3座,養殖水體合計21萬m3,累計養殖名優海水魚類60余萬尾,為我國發展深遠海大型化設施養殖提供了示范樣板。項目授權國家發明專利6項、實用新型專利11項、軟件著作權6項,出版專著3部,發表論文20篇,制定標準1項,成果入選2021中國農業農村重大新裝備。項目累計實現產值1.27億元,同傳統網箱養殖相比,節本減損效益提升30%以上,同時還帶動了斑石鯛、許氏平鲉等養殖魚類的苗種生產、飼料加工、活魚運輸等相關產業發展,經濟、社會、生態效益顯著,應用前景廣闊。

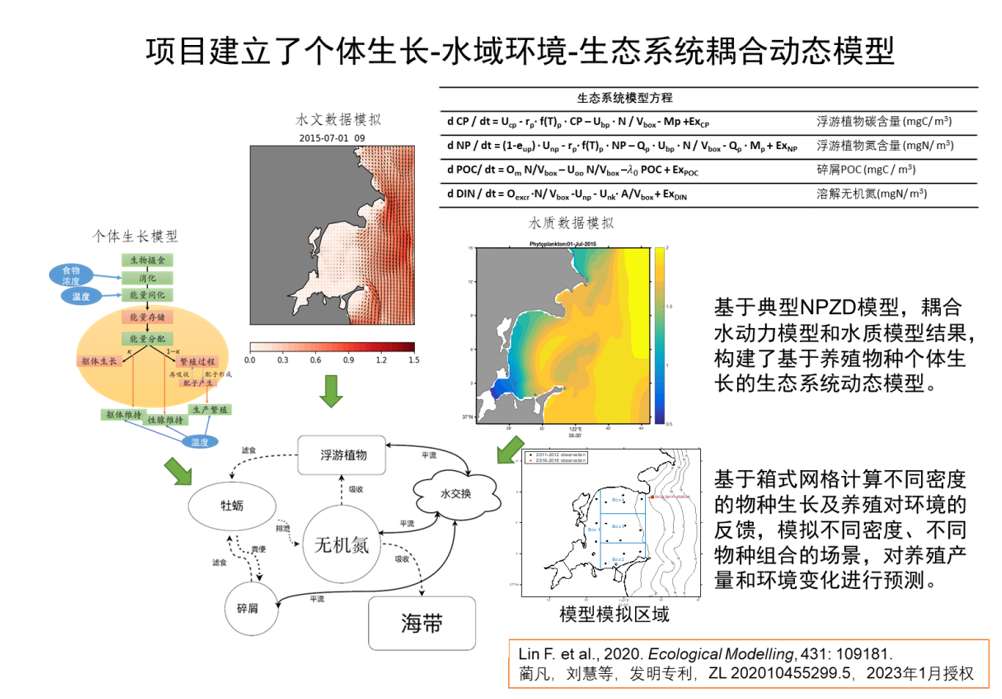

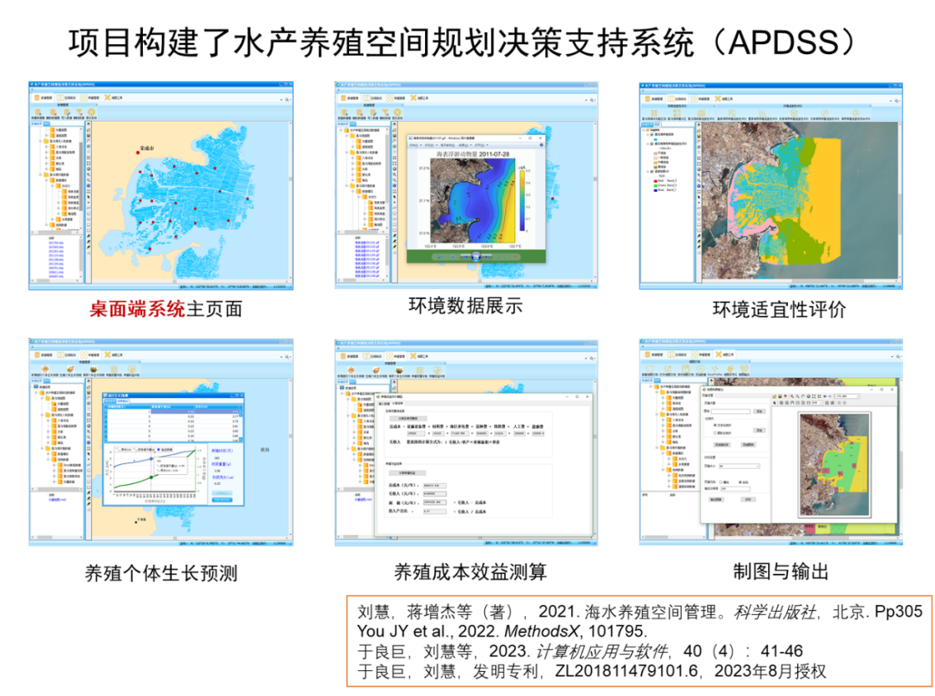

“基于生態系統的海水養殖空間規劃技術創建與集成應用”成果由黃海水產研究所與中國科學院煙臺海岸帶研究所、自然資源部第二海洋研究所等7家單位共同完成。該成果遵循基于生態系統的海洋管理與空間規劃理論,構建了海水養殖空間規劃理論與技術體系;以我國北方典型養殖海區桑溝灣為研究對象,建立了高分辨率水動力和水質模型,實現了養殖海區水質參數及其時空演變過程精細化模擬;以環境數據為驅動因子,構建了海帶、牡蠣、扇貝、鮑等主要海水養殖生物動態能量學模型,實現了生物個體生長模擬和預測;以水質模型和養殖生物個體生長模型為基礎,建立了養殖容量評估模型,實現了養殖容量動態評估;基于政策合規性和環境條件綜合研判,建立了水產養殖適宜性評價方法;通過集成上述評估方法并進行軟件開發,構建了基于GIS技術的桌面端和網絡端“水產養殖空間規劃決策支持系統”(APDSS),并在典型養殖區開展應用示范。APDSS集成了多維環境數據,具有良好的圖形界面和可操作性,實現了環境數據查詢與展示、海水養殖場選址合規性與環境適宜性評價、養殖生物生長預測和養殖容量評估,為海水養殖空間規劃和生產管理提供了決策支持。項目取得發明專利2項、軟件著作權7項,發表論著33篇(部)。經青島市科技成果標準化評價,該成果技術成熟度為13級,技術創新度為3級,技術先進度為7級;該成果整體水平達到國際領先水平。

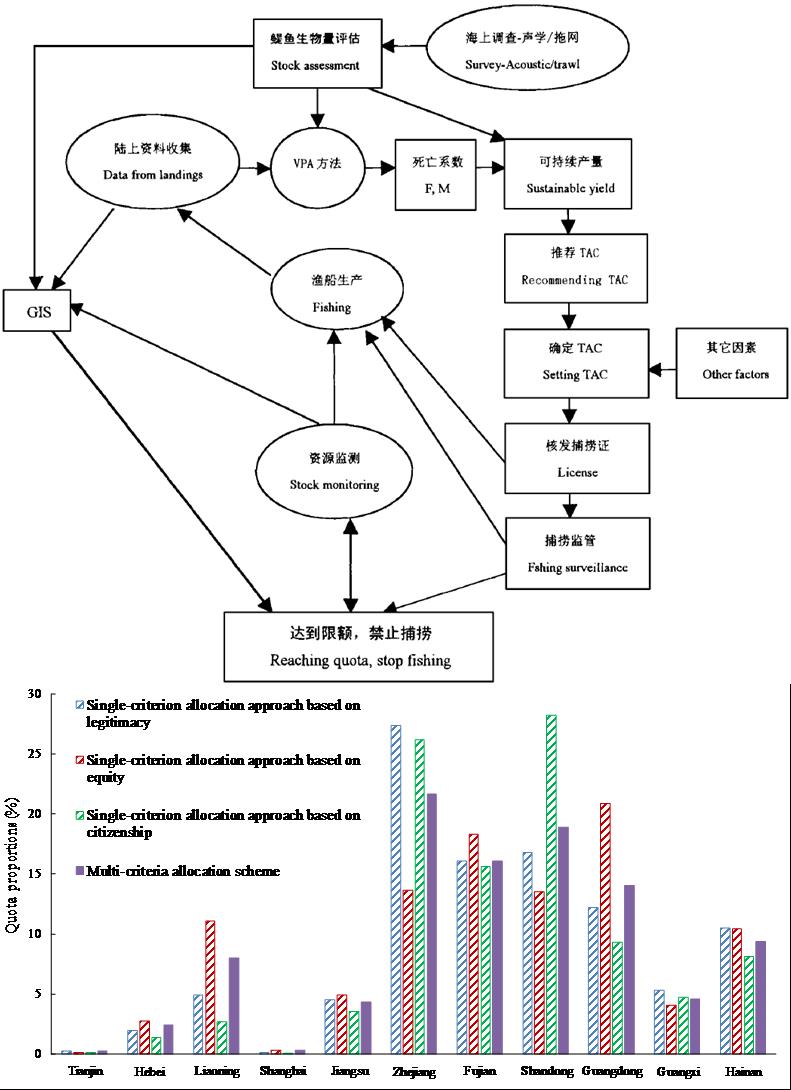

“海洋漁業資源限額捕撈關鍵技術研究及應用”成果由黃海水產研究所完成。該成果系統闡明了我國近海漁業資源利用狀況,厘清了我國海洋漁業限額捕撈制度的演進過程,全面剖析了實施限額捕撈管理面臨的問題,提出了我國海洋漁業資源限額捕撈工作內容和程序,構建了漁業資源多維度評價模型,創新了一種可行且更為公平的捕撈配額分配方法,解析了渤海生態系統結構和功能,創建了基于有限漁業數據的資源評估方法,剖析了渤海捕撈限額制度的實施模式,研究結果直接支撐渤海限額捕撈管理,助推渤海漁業資源養護與可持續利用。研究成果發表論文42篇,其中SCI論文23篇;獲批軟件著作權8項,授權專利2項,制定團體標準1項。

據悉,2023年度中國水產科學研究院科學技術獎獲獎成果共15項,其中一等獎5項、二等獎10項。